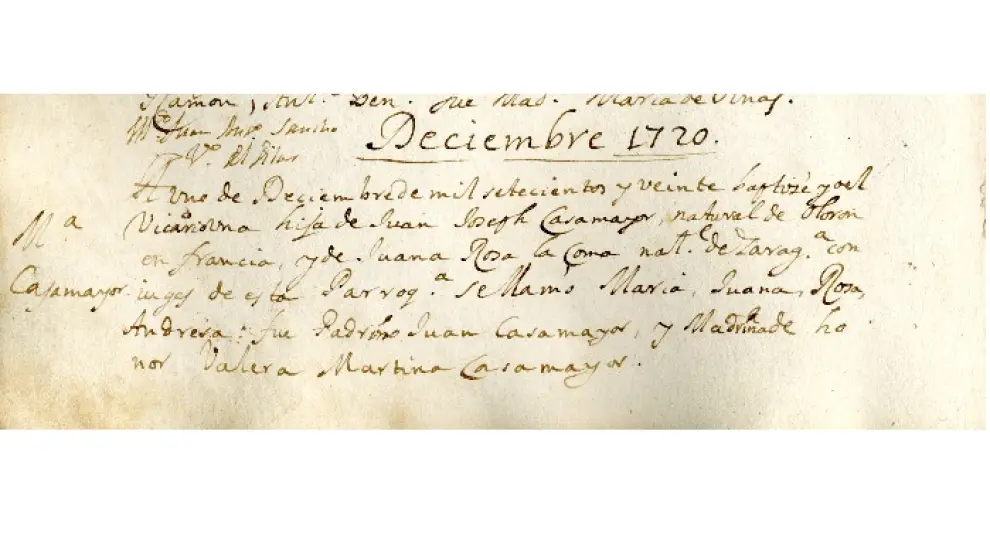

Nacimiento y bautismo en el siglo XVIII

La lectura de documentos relativos al siglo XVIII, a veces explícitamente y otras entre líneas, encierra numerosos datos que nos permiten reconstruir en parte la vida de gentes anónimas y sencillas insertas en una sociedad cuyos rasgos dominantes eran la rígida estratificación y la gran impregnación de lo religioso en todos sus actos. Voy a referirme en este artículo al tema de los nacimientos, dejando para otros posteriores el análisis de los demás momentos fundamentales de la biografía.

En la época a que me refiero, nacimiento y bautizo prácticamente se superponían. El niño venía al mundo ayudado por la matrona, a quien los curas de la parroquia estaban en la obligación de examinar sobre el sacramento para que en caso de peligro pudiese dar el bautismo de socorro. En casos normales, el bautizo se había de hacer dentro de los tres primeros días de vida, hecho lógico en una época de elevada mortalidad infantil, especialmente la perinatal.

Era norma no tener más que un solo padrino o madrina. Esto se fundamentaba en la frecuente endogamia que practicaba aquella sociedad, evitando así establecer excesivos lazos entre el bautizado, el padrino y los padres que dieran lugar más tarde a transgresiones y pleitos matrimoniales.

Los nombres elegidos para imponer al niño o a la niña nos han sugerido estas observaciones.

Los nombres de niño más frecuentes eran: Manuel (17%), Juan (8%), Antonio y José (7% cada uno), Mariano (6%), Francisco (5%) y Joaquín (4%). Les siguen en orden decreciente Miguel, Pedro y demás titulares del apostolado (Matías, Andrés, Tomás, etc.). Ni una sola vez aparece el nombre de Jesús, aunque creemos que el de Manuel se emplea en un sentido equivalente por su etimología. Tampoco se conocen nombres compuestos en los que figure el nombre de María (como José María o Jesús María). En este caso, el nombre de Mariano pudo emplearse para honrar a la Virgen. Son meramente testimoniales Valero y Lamberto.

Para las niñas los nombres dominantes son: Manuela (12%), Josefa (10%), Joaquina (7%), Francisca (5%), Antonia (4%). Les siguen en orden decreciente Juana, Miguela, Isabel, Teresa, Catalina, Ana, acusando mayor variedad que entre los hombres. Puede ser que, como en el caso de Manuel, Manuela supliera a Jesusa o María Jesús.

Hay un tema que llama poderosamente la atención. En todo el siglo, en los archivos engracianos solo hemos encontrado tres Engracias y una sola María del Pilar o Pilar, hija de un labrador y bautizada un 12 de octubre de 1788. Nos resulta muy extraño esto último en un siglo en el que precisamente se aprobó el rezo propio pilarista, se hizo de nuevo el santo templo y se atribuyeron a la mediación de la Virgen sonados prodigios. Sí que tenemos noticia de que se impuso más este nombre entre las clases muy acomodadas. Casamayor da fe de que en el ámbito general de la ciudad se llamaba Pilar una hija de la baronesa de Torroellas, así como la segunda hija de los marqueses de Villaverde o la condesa de Argillo. Un muy reciente artículo publicado en HERALDO por el prestigioso archivero Juan Ramón Royo confirma en parte lo que vengo exponiendo.

Los motivos de elección del nombre eran fundamentalmente dos: mantener los del padre o de la madre u honrar al santo del día del nacimiento. En el caso frecuentísimo de que un hijo muriera muy pequeño, al siguiente que nacía era usual imponerle el mismo nombre. A Arturo Ansón le llamó la atención la repetición de nombres en la casa de los Bayeu, pero este caso se daba en muchas familias donde dos, tres o más hijos recibían sucesivamente el mismo nombre. Ocurría a veces que en el momento de ir a la iglesia no se tenía el nombre decidido y así en ocasiones se ponía el mismo del niño que acababa de ser bautizado o se elegía uno por motivos accidentales. Pondré como ejemplo una hija de los marqueses de la Cañada, que salieron de casa hacia la iglesia y encontraron gran animación por la calle. Preguntado el motivo, supieron que era fiesta en la ciudad por la canonización de San Serafín de Asculi, por lo que sin dudarlo pusieron a la neófita el nombre de Serafina.

La mayoría de las gentes acomodadas confiaban la crianza de sus hijos a las amas y, merced a esta práctica, muchas mujeres con escasos recursos se ganaban la vida criando niños. Enlaza esto con un aspecto muy interesante en el campo de los nacimientos: el de los niños expósitos confiados al Hospital de Nuestra Señora de Gracia. A finales del siglo XVIII había allí veinte amas dedicadas a la crianza de los niños, cuyo número total cifra Casamayor en 1.053. A simple vista parece haber un gran desfase entre el número de niños y el de amas. Pero existe una explicación. Al Hospital llegaban niños de todo Aragón, de provincias limítrofes y hasta de Francia. El Hospital, después de bautizarlos, procuraba encontrar una familia que se los llevase a criar. A quienes se hacían cargo de ellos se les pagaba 24 sueldos mensuales durante el primer año y después se les daba la opción de devolver el niño a la institución o quedárselo hasta los cinco años. En este caso se percibían 10 sueldos al mes. Lo común es que la familia que lo había acogido no quisiera separarse de él y lo conservase como un hijo o, en el peor de los casos, como un criado.

Una observación importante. Todos los expósitos recibían un nombre de pila y el apellido ‘De Gracia’ o ‘Gracia’, alusivo a la Virgen titular del Hospital. Por este motivo este apellido es muy frecuente y casi privativo de nuestra región.

Ana María García Terrel es doctora en Historia