Tercer Milenio

En colaboración con ITA

Día Internacional de la Luz

La luz que llega a tus ojos no solo sirve para ver, es esencial para la vida, actividad y bienestar de las personas

El 16 de mayo es el Día Internacional de la Luz. ¿Por qué es tan importante? No solo te permite ver lo que te rodea. También regula tu reloj biológico.

Sin la luz nunca hubiese existido la vida en la Tierra. La luz del Sol fue el catalizador necesario para que surgiera la vida en nuestro planeta, pero si la luz se extinguiese ahora, toda la vida desaparecería también en un breve espacio de tiempo. La luz es, por tanto, tan importante para la vida como el agua, el aire o la propia tierra.

Pero la luz es, también, la herramienta de trabajo fundamental del sentido de la vista, por el que recibimos cerca del 90% de la información del exterior, que se convierte así en prioritario para la actividad humana. La luz que llega al ojo es detectada por unas células sensibles (conos y bastones) que existen en la retina del mismo, donde comienza el proceso de la visión.

Esta luz, con la que hemos convivido miles de años, es la luz natural, procedente del Sol y modulada por su recorrido a través de la atmósfera, a lo largo del día, de las estaciones y del tiempo atmosférico. Dicha modulación hace que tanto el espectro como la intensidad sean diferentes cuando está despejado o nublado y también en las distintas horas desde el amanecer hasta el anochecer.

El ser humano tiene el primer contacto con la luz artificial cuando descubre el fuego, hace unos 200.000 años, pero tarda bastante en dominarlo. Se estima que comenzó a utilizar antorchas aproximadamente hace unos 10.000 años, las lámparas de aceite hace unos 2.000 años, las velas hace 400 años y las primeras lámparas de gas en 1807, hace poco más de 200 años. Estos avances en el dominio de la luz iban haciendo que los humanos pudiesen modificar, poco a poco, sus hábitos de vida.

A la vista de ello, podemos decir que las personas han vivido casi siempre bajo la influencia de la luz natural. Durante miles de años la evolución del cerebro y la psicofisiología, así como las actividades desarrolladas por los humanos, han estado supeditadas a los ciclos del día y la noche.

Pero todo cambió a finales del siglo XIX, cuando tuvo lugar otro gran descubrimiento: la bombilla. Thomas Edison lanza, en 1880, el primer modelo comercial de la lámpara incandescente, comenzando la era de la iluminación artificial, tecnología generalizada con una rapidez sin precedentes hasta ese momento, tras contar con la imprescindible aportación de la corriente alterna inventada por Nikola Tesla. Dos importantes pilares de la segunda gran revolución industrial. Tan solo 100 años después, más del 70% de la humanidad disponía de luz eléctrica, llegando al 90% en 2016.

La arquitectura de los espacios productivos comienza a cambiar y las nuevas posibilidades que surgen para acondicionar los espacios con calefacción y aire acondicionado hacen que arquitectos y empresarios construyan y demanden, respectivamente, cada vez más, edificios en los que el contacto con el exterior es cada vez menor.

El continuo desarrollo desde entonces y la progresiva implantación de una sociedad 24/7 hizo que las personas se viesen, y se sigan viendo, obligadas a pasar gran parte del tiempo con luz artificial, tanto durante el día como, por supuesto, durante la noche.

Durante todo el siglo XX se produce un gran avance en los tipos de lámparas y luminarias utilizadas, así como en el conocimiento del funcionamiento del ojo y su relación con la luz y con la iluminación, constatando que tiene una gran incidencia sobre el rendimiento en el trabajo: rapidez, menor índice de fallos e incremento de la seguridad. También se comienzan a percibir algunos trastornos de tipo psicofisiológico, sin justificación clara, en un alto porcentaje, cada vez mayor, de las personas que trabajan en esas condiciones.

Aunque se sabía que estos efectos solo podrían tener su origen en la desconexión con el exterior, con los ciclos del día y la noche y en las diferencias entre la luz natural y la luz artificial, es a principios de siglo XXI cuando se empiezan a conocer con más precisión los efectos nocivos que la luz artificial puede llegar a producir en las personas, así como el porqué de los mismos.

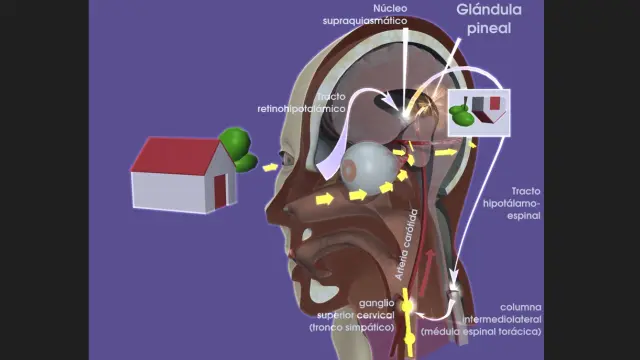

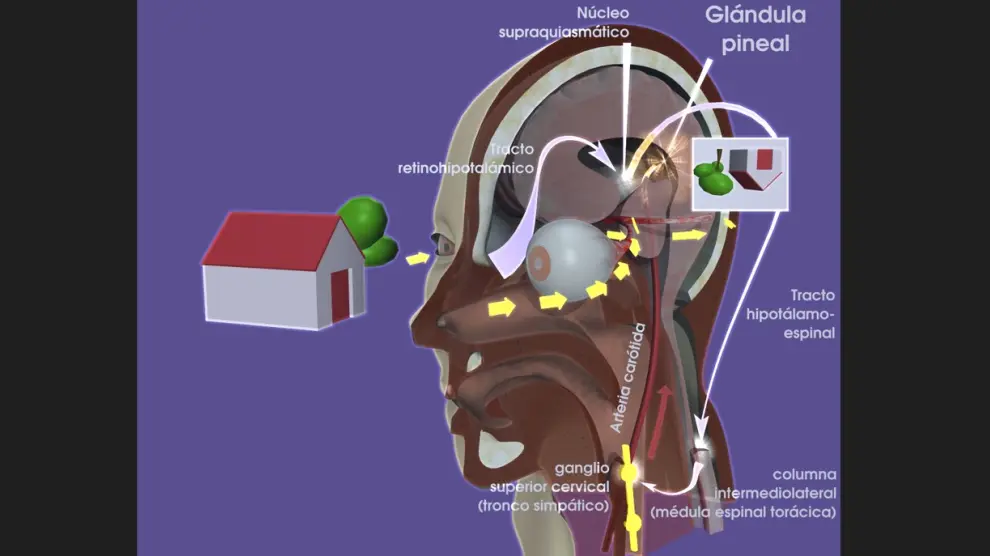

Se descubren unas nuevas células ganglionares, intrínsecamente fotosensibles, en la retina (ipRGCs), con función diferente de las ya conocidas, conos y bastones, responsables de la percepción de las imágenes. Este hecho confirma la existencia de dos rutas diferentes de la luz que llega al ojo: una sería la formadora de imagen, también llamada ruta óptica, y la otra sería la no formadora de imagen (NIF), la correspondiente a las nuevas células que envían señales hacia el hipotálamo, vía núcleo supraquiasmático (NSQ), a través del tracto retino-hipotalámico, con distintas finalidades de tipo fisiológico: por una parte, orientación en el tiempo, modificando el periodo intrínseco de nuestro reloj biológico a un ciclo de 24 horas, y por otra, influyendo también en la producción de varias hormonas con origen en diferentes glándulas, entre las que destaca la epífisis o pineal y la hipófisis o pituitaria, que son como las glándulas maestras (nuestro tercer ojo) que configuran, junto al hipotálamo, esa fábrica que regula buena parte de las hormonas que garantizan nuestro equilibrio y bienestar.

No solo para ver

Las investigaciones de la ruta de la luz no formadora de imágenes han servido para conocer mejor cómo se relaciona nuestro cuerpo con el exterior y el importante papel que desempeña la luz, lo que hoy nos permite asegurar que la luz que llega a nuestros ojos no solo sirve para ver:

- La luz nos puede ayudar a sentirnos bien, aumentando la sensación de confort y bienestar, a funcionar mejor, a reducir el riesgo de algunas enfermedades y hacer más placentero nuestro trabajo.

- La luz afecta a nuestro estado de alerta, pudiendo incrementar la concentración y reducir la fatiga.

- La luz afecta a nuestro rendimiento, a nuestras emociones y a la regulación del ciclo sueño/vigilia.

Pero para ello, la luz tiene que ser la apropiada, lo más parecida posible a la luz natural, porque es la que ha regido nuestra biología. No vamos a poder acercarnos a sus niveles máximos, pero sí a sus espectros y variaciones temporales, lo que llamaremos ‘luz circadiana’. Este tipo de luz, enfocada a la llamada HCL (Human Centric Lighting) está basada en las necesidades humanas y busca mejorar los resultados del desempeño humano, el confort, la salud y el bienestar al equilibrar los beneficios visuales, emocionales y biológicos que puede proporcionar dicha luz.

Ritmos circadianos

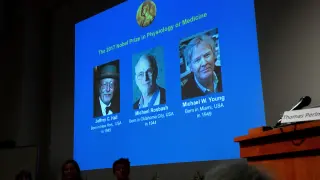

En 2017 tres científicos americanos fueron galardonados con el premio Nobel: Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young, por sus descubrimientos sobre los mecanismos moleculares que controlan los ritmos circadianos de nuestro reloj biológico y son los responsables de la liberación de productos químicos y hormonas en el cuerpo a lo largo del día, entre las que se encuentra la melatonina relacionada con el sueño.

Esperamos que estos resultados y reconocimientos, unido a las posibilidades que los leds y sistemas de control aportan para la realización de los proyectos de iluminación HCL (Human Centric Lighting) a costes competitivos, supongan un fuerte espaldarazo a la importancia que la iluminación circadiana debería tener en el futuro, a corto y medio plazo.

Justiniano Aporta Alfonso. Alba Aporta Clemente, Elvira Orduna Hospital y Ana Isabel Sánchez Cano Departamento de Física Aplicada Universidad de Zaragoza

-Ir al suplemento Tercer Milenio

Apúntate y recibe cada semana en tu correo la newsletter de ciencia